Électroencéphalographie (EEG) : une fenêtre en temps réel sur le cerveau

- Francesco Di Muccio

- 6 août 2025

- 6 min de lecture

Qu’est-ce que l’électroencéphalographie (EEG) ?

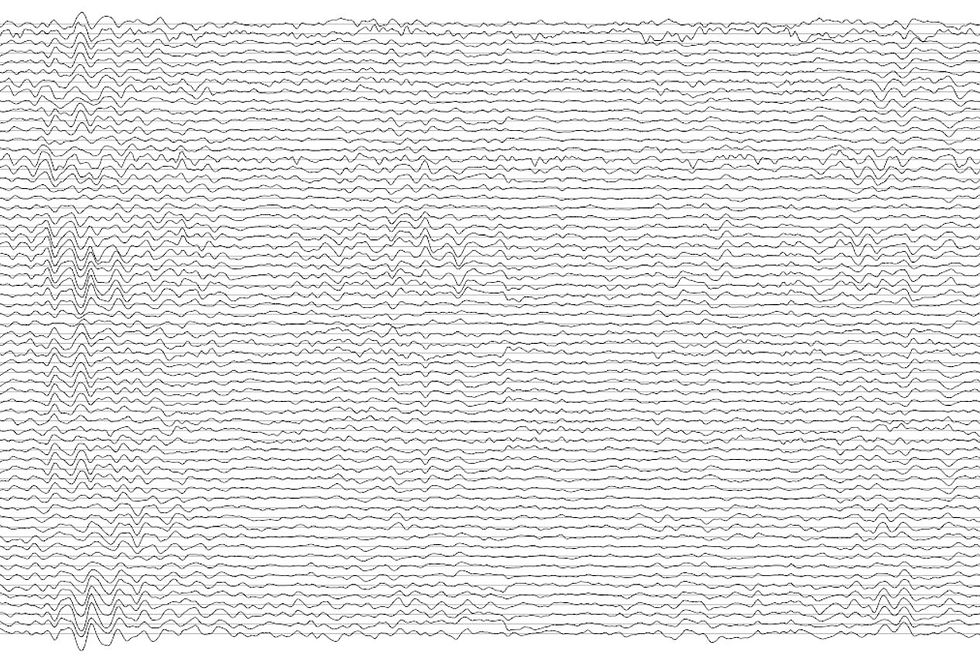

L’électroencéphalographie, ou EEG, est une technique qui permet d’enregistrer l’activité électrique du cerveau en plaçant de petites électrodes à la surface du cuir chevelu. Ces capteurs mesurent les variations de tension produites par les cellules nerveuses actives dans le cerveau et les retranscrivent sous forme de tracés d’ondes. En d’autres termes, l’EEG nous donne accès en temps réel aux “signaux électriques” émis par le cerveau, sans procédure invasive ni risque pour le sujet. Un enregistrement EEG typique se réalise à l’aide d’un casque comportant de multiples électrodes placées sur le cuir chevelu (L'image ci-dessous est un exemple de bonnet EEG standard). Ces capteurs détectent les infimes variations de voltage à travers la peau, reflétant l’activité électrique synchronisée de larges populations de neurones.

Cette technique, inventée à la fin des années 1920, est l’une des plus anciennes méthodes d’exploration du cerveau. Le psychiatre allemand Hans Berger fut le premier à enregistrer un EEG chez l’Homme en 1924, découvrant à cette occasion qu’un rythme oscillatoire autour de 10 cycles par seconde apparaissait lorsque son sujet fermait les yeux et se détendait. Il baptisa ce signal les “ondes alpha”. Ce fut la première observation directe des rythmes cérébraux, ces oscillations électriques spontanées qui caractérisent différents états du cerveau (sommeil, vigilance, relaxation, etc.).

Pour mieux comprendre ce que mesure l’EEG, on peut le comparer à l’ambiance sonore d’un stade de football. Depuis un balcon situé à proximité, il est impossible de distinguer chaque conversation sur le terrain, mais il est facile de percevoir les grandes réactions du public : l’enthousiasme lors d’un but, la tension collective, les vagues d’énergie dans la foule. C’est ce type d’activité globale que l’EEG enregistre, depuis l’extérieur du crâne, sans avoir à pénétrer dans le cerveau. Bien qu’il ne permette pas d’observer l’activité d’un neurone isolé, l’EEG fournit des informations essentielles sur les grands rythmes cérébraux, leur coordination et leur évolution dans le temps. Ces données sont précieuses pour comprendre et accompagner des états comme l’attention, le stress, la fatigue ou la qualité du sommeil, de manière non invasive, en temps réel.

Les forces de l’EEG : résolution temporelle, accessibilité et polyvalence

L’EEG présente plusieurs avantages uniques qui expliquent qu’il soit toujours largement utilisé en neurosciences et en médecine, même près d’un siècle après sa découverte :

Excellente résolution temporelle : l’EEG capte les variations de l’activité neuronale à l’échelle de la milliseconde. C’est de loin la technique non-invasive la plus rapide pour “voir” le cerveau en action. Par comparaison, l’IRM fonctionnelle (IRMf) mesure indirectement l’activité cérébrale via le flux sanguin avec un décalage de plusieurs secondes. Pour des processus très brefs comme la réaction à un son, la formation d’un souvenir ou la prise de décision, l’EEG permet donc un suivi en temps réel inégalé.

Méthode non invasive et sûre : un enregistrement EEG ne requiert aucune intervention lourde, uniquement des électrodes posées sur la peau et n’émet aucun rayonnement ou champ magnétique. L’examen est indolore et sans danger, si bien qu’il peut être répété fréquemment, y compris chez des enfants ou des personnes fragiles, ce qui n’est pas le cas de toutes les techniques neuroscientifiques (certaines nécessitent une injection, une anesthésie ou l’implantation de capteurs).

Portabilité : il existe des dispositifs EEG mobiles, allant des unités roulantes en milieu hospitalier jusqu’aux casques sans fil fonctionnant sur batterie. On peut ainsi réaliser des enregistrements au lit du patient, au domicile, ou même en extérieur dans certains cas. Cette portabilité ouvre la voie à des études “hors du labo” et à des usages cliniques en cabinet. Par exemple, il est impossible d’emmener un appareil IRM au chevet d’un patient, alors que des casques EEG portatifs peuvent s’y prêter.

Neurofeedback et interfaces cerveau-machine : l’EEG au service du cerveau

Parmi les applications contemporaines les plus innovantes de l’EEG, deux domaines se démarquent : le neurofeedback d’une part, et les interfaces cerveau-machine (Brain-Computer Interfaces ou BCI) d’autre part. Ces approches exploitent les signaux EEG pour créer des outils concrets de suivi, de rééducation ou d’entraînement cérébral, que ce soit pour traiter des troubles, aider à la rééducation après une lésion, ou même permettre de contrôler des objets par la pensée. Pourquoi l’EEG est-il privilégié ici ? Parce qu’il offre un accès direct, en temps réel, à l’activité du cerveau, via un équipement relativement léger – une combinaison idéale pour fournir un retour instantané au sujet (dans le cas du neurofeedback) ou pour piloter un dispositif externe sans délai perceptible (dans le cas des BCI).

Entraîner son cerveau par le neurofeedback

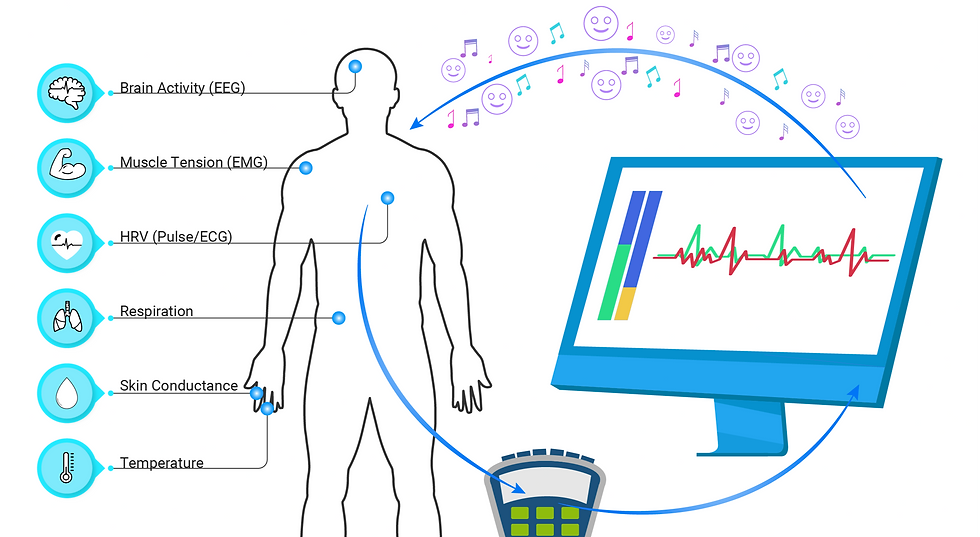

Le neurofeedback consiste à utiliser l’EEG comme un miroir en temps réel de l’activité cérébrale, afin de permettre à une personne de la moduler volontairement. Concrètement, le sujet porte un casque EEG relié à un logiciel qui analyse en continu ses ondes cérébrales et en extrait certains paramètres (par exemple l'amplitude de certaines fréquences d’onde).

Ces paramètres sont ensuite renvoyés sous forme d’un signal visuel ou sonore compréhensible : un jeu vidéo qui avance seulement si le bon rythme cérébral est produit, une jauge qui monte ou descend en fonction de l’activité cérébrale, etc. Ainsi, par un processus d’essais répétés et de retour en direct, le cerveau apprend à « s’auto-réguler » d’une certaine manière. C’est un peu comme un entraînement sportif, mais pour des ondes cérébrales !

Le neurofeedback est exploré dans de nombreux troubles neurologiques ou psychiatriques. Un exemple emblématique est son application dans le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité). Chez les enfants atteints de TDAH, on observe souvent un déséquilibre des rythmes cérébraux : un excès d’ondes lentes (theta, ~4–8 Hz) par rapport aux ondes plus rapides associées à l’attention (beta, ~13–21 Hz). L’idée du neurofeedback est d’entraîner ces enfants à augmenter leurs ondes beta et diminuer leurs ondes theta, en leur fournissant un feedback en temps réel sur leur activité cérébrale. Typiquement, l’enfant joue à un jeu vidéo contrôlé par son cerveau : s’il parvient à rester concentré (donc à produire davantage d’ondes beta et moins de theta), le jeu progresse, sinon il stagne.

Un nombre important d'études scientifiques ont rapporté des améliorations de l’attention chez des enfants ayant suivi ce type d’entraînement EEG, avec une réduction des symptômes d’impulsivité et d’inattention. Même si les preuves scientifiques à grande échelle sont encore en cours d’évaluation, le neurofeedback suscite beaucoup d’espoir comme thérapie alternative ou complémentaire aux médicaments dans le TDAH.

Autre champ d’application prometteur : la gestion du stress et de l’anxiété. Le neurofeedback dit de “relaxation” vise souvent à augmenter les ondes alpha ou d’autres rythmes associés à l’état de calme dans le cerveau, afin d’aider le sujet à atteindre un état de détente profonde. Par exemple, une personne stressée peut s’entraîner, via feedback EEG, à faire monter son activité alpha (8–12 Hz), signe d’un esprit apaisé, en temps réel, ce qui correspond subjectivement à un lâcher-prise mental. Il convient de noter que le neurofeedback est également utilisé pour d’autres indications : rééducation cognitive post-AVC, troubles du sommeil, épilepsie pharmaco-résistante, et optimisation des performances chez des sujets sains (artistes, sportifs cherchant à améliorer leur concentration).

L’attrait de cette approche est qu’elle est non invasive, personnalisée et active (c’est le patient qui devient acteur de sa rééducation cérébrale). Néanmoins, elle requiert du temps et de l’engagement, et son efficacité peut varier d’une personne à l’autre. La recherche continue donc pour mieux comprendre comment tirer le meilleur parti de ce “coaching cérébral” par EEG.

Conclusion:

En somme, l’EEG revient sur le devant de la scène car il allie la maturité d’une technique éprouvée à de nouvelles possibilités offertes par les avancées technologiques. Dans le contexte actuel des neurosciences et de la santé mentale, où l’on cherche à à la fois mesurer le cerveau finement et agir sur lui de manière personnalisée, l’EEG se positionne comme un outil clé. Que ce soit pour surveiller l’activité cérébrale d’un patient à risque, pour rééduquer un cerveau lésé, ou pour interagir avec nos ordinateurs par la pensée, cette « fenêtre en temps réel sur le cerveau » a encore beaucoup à offrir et son histoire ne fait peut-être que commencer, près de 100 ans après les premières ondes mesurées.

Commentaires